Hellowoods Walk

Hellowoods Walk

Hellowoods Walk

行ってみた

秋雨のハローウッズの森に行ってみた

今回の「ハローウッズの森に行ってみた」は、好奇心いっぱいの3家族が参加。晴れた日が続いた後の久しぶりの恵みの雨のおかげで、なかなか出会えない可愛い生きものとの出会いも!

-

ハローウッズの森は、ちょうど紅葉のシーズン。

葉っぱの中の糖分が赤色に変わるから赤く見えるんだとか。

色とりどりの落ち葉がいっぱいに敷き詰められている

森を進んでいくと、あちこちの木に設置してある

いろんな形の巣箱にみんな興味津々。 -

「あそこには何がいるかな?」巣箱を見つけるたびに大はしゃぎ。

春になると小さな鳥たちが子育てのために使う巣箱。

秋の時期は何が入っているのか気になって、

「あっちの巣箱もみてみようよ!」と

子どもたちは自分たちでやってみたいことを次々と見つけて、

どんどん森を進んでいきます。

ある巣箱を下から眺めてみると、なんとかわいいムササビの顔が“ぴょこっ”。

「普通は昼間寝ていて、夜になると起きて森へ

ご飯を食べに行くけれど、今日は久々に雨だから

その様子を眺めているのかもしれないね」とキャストの話に、

「かわいいね」「はじめてみた!!」と

珍しい生きものとの出会いにワクワクがいっぱい。 -

森を歩いていると、いろんな場所に並べてある丸太。

長い間森の中に置かれた丸太にはキノコが生え、

キノコを食べる幼虫が集まり、虫が木を食べる。

丸太の間には、小さな生き物が隠れることが出来たり棲んだり、

丸太は生きものたちの大切な居場所。

たくさんの生きものが森で誕生し棲めるように

管理するのもハローウッズの大切な役割。

丸太だけではなく落ち葉も同じ。 -

落ち葉をたくさん集めておくと、夏の終わりに

カブトムシのお母さんが卵を産みにやってくる。

そこから孵ったカブトムシの幼虫は

落ち葉を食べて大きくなりうんちをする。

そのうんちがまじった土は栄養がいっぱい!

「昔の人は、山で集めた落ち葉をカブトムシの幼虫や

ミミズに食べてもらってできた土や発酵してできた腐葉土を、

堆肥として田んぼや畑でつかっているんだよ。

落ち葉も丸太もカブトムシも、

それぞれみんな森の中で大切な役割があるんだ」

という話しにみんなで関心! -

今日の最後の目的地「水生生物研究室」。

ここでは、数の少なくなった水生昆虫を増やす研究をしています。

寒くなると、タガメは落ち葉の下や水の中で越冬します。

研究所にある越冬ケースに、落ち葉だけではなく

水のエリアがあるのは、

落ち葉のエリアが乾燥するのを防ぐためでもあるそう。

生きものは、水分が無いと生きていけない。人間と同じ! -

普段、田んぼやその周りの水路で生活している

タガメ・ゲンゴロウは、害虫とされている生き物を

やっつけるために農薬が使われることにより、

水が汚れたりエサが少なくなったりして

数が減っているんだとか。

それだけではなく、ふ化したタガメの幼虫は

環境が整っていても、共食いする性質があるため

一気に増えないんだよという博士の話を聞いて、

みんなでびっくり!

「田んぼもタガメたちも元気な状態は

どうやったらつくれるんだろう?

未来をつくる君たちの宿題だね」と博士に言われた子どもたちは大きく「うん!」と頷きました。 -

森を歩く途中、山の方を眺めると木々の間からモクモクと雲が。

降った雨が地面で蒸発し、それがのぼって雲になるんだって!

最後に森の案内人から、

自然を守ること・環境について学ぶことは大変なことじゃなくて、

もっともっと楽しみながらできるんだよっていう大切な話を聞き、

みんなうんうんと頷いて大切な話を聞いて、

今回の取材会はおしまいになりました。

今回の取材会の感想を聞いてみた。

-

ハローウッズへ行く前は木の前で立ち止まって木々の状態であったり、その中で生きている昆虫に目を向けることはありませんでした。実際に行ってみて、風景の一部になっていることを改めて見ることで気づけることがあることが発見でした。具体的には、生物や人間、自然はすべてつながっていて、どれもが欠けてはいけないということ。時々こうやって改めて考えることが必要だと思いました。

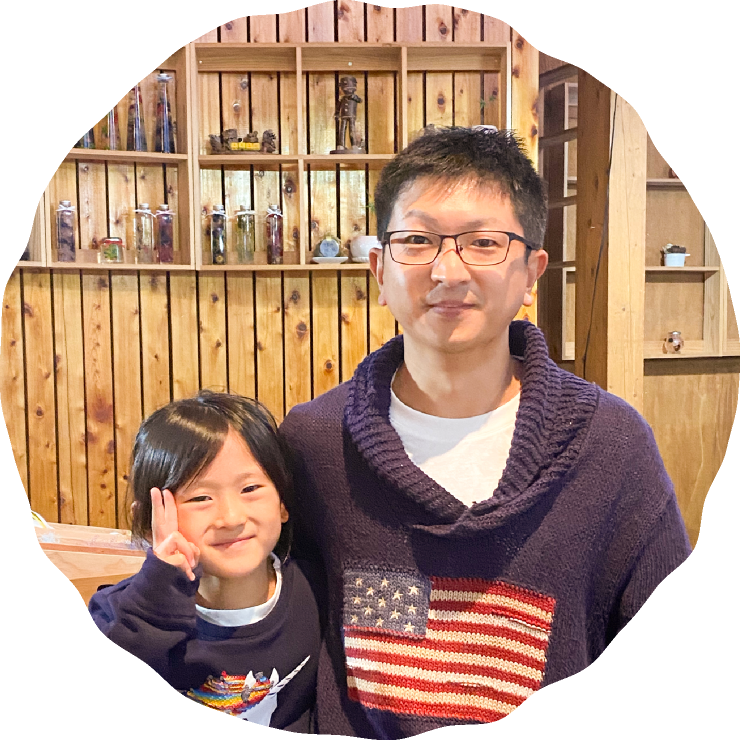

大門翔

-

「パパ、見て!〇〇だ!こっちこっち!」とたくさんの生き物を目にして、子どもたちは大はしゃぎ。野生のムササビ、越冬するタガメやヤゴ、カブトムシの幼虫など、普段の生活では見ることのできない生物に触れ合うことが出来たことはとても貴重な体験でした。薪割りや焚火体験では、パチパチと薪の焼ける音と、揺らぐ炎の暖かい光にとても癒されました。カジュアルな装いで気軽に楽しむことができるのでまた行きたいです!

中村尚

-

生き物の図鑑や動画の世界に入り込むのが大好きな息子と参加しました。ハローウッズの森では、昆虫が内側を食べてボロボロになった木やイノシシが餌を探して木の根を掘った跡、自分で割った薪の焚火で食べる焼きマシュマロ、たくさんの本物と特別な体験、ガイドの方との臨場感溢れるQ&Aに息子はとても楽しかった様子でした。生憎の雨でしたが用意したのはカッパと長靴だけ。整備された森で安心して野山を学ぶことができました。

増田隆治

Hondaは信じています。どんな未来だってつくれることを。豊かな自然、クリーンな海、すべての人の安全、子どもたちが自由に夢を叶える未来。

つくろう。今日よりもっといい明日を。夢のある明日の社会づくりをめざして。Hondaはこれからも、世界中の人々の喜びのために活動を進めていきます。

真夏のハローウッズの森に行ってみた

今回の「ハローウッズの森に行ってみた」は、Hondaの従業員5名が参加。森の隙間から届く木漏れ日と虫の音が響くハローウッズの森での散策はとっても気持ちよさそう!

-

今回は、「ハッチョウトンボの棚田」

「生きものの研究室(哺乳類)(水生生物)」

「生命の広場」の3つのエリアがメイン。

森のプロデューサー﨑野隆一郎と一緒に

1時間半かけて森の中をめぐり、

森を守るということ・そこに棲む多くの生物を知り

共存することなど、森の生物に関することを学ぶために訪れた。 -

初めに、森の入り口で﨑野が語る。

「動物は、生きるために隠れる場所が必要なんだよ」と。

そこにはハローウッズで伐採した木がいくつも立てかけてある。

そこから沢山の生き物たちが誕生するのだが、

あわせて、敵が来たときに、さっと身を隠して

体と心を休める場所にもなっているということだ。

「人も同じ。隠れることは恥ずかしくない。ほっと安らげる

場所があるから、毎日元気でいられるんだよね」と。

なるほど、森づくりは人への気づきにもつながるな。 -

さて、森の中をぐんぐん下り「ハッチョウトンボの棚田」に向う。

この田んぼは、稲作のためではなく、そこに集まる

希少種を含む生きものを保全することが目的なんだとか。

その田んぼの間に見えるT字の棒は、昔の文献を参考に、

オオタカ・サシバ・フクロウがとまれるように

立てられたものだとか!

「タカたちが来たからスズメがいなくなり、

食物連鎖でたくさんの生き物たちが集まった。

だから農薬が全くいらない田んぼが実現したんだ」

という説明に、みんなで感心!

昔の人たちは生きものたちと上手に付き合いながら、

お米を守っていたんだなあ。 -

そのあとは、生命の塔。木の表面に生えているキノコや

内部の様子をみて、塔の役割やそこに棲む生きものたちの

生態系の話に、みんな興味津々。

4年経ったら完全に朽ちていくから

何度もこの塔を作りなおすとか。

自然の恵みを循環させることは大変だけど

とても美しい作業に感じる。

広い森の中で、普段あまり見ることのない生き物たちとの出会い、

生きものと森の役割について学び、

たくさんの質問と驚きが飛び交う楽しい取材会になった。

今回の取材会の感想を聞いてみた。

-

モビリティリゾートもてぎの敷地の一角に、

希少種のハッチョウトンボや多種類のカエルなどの

多様な生き物が育まれていることにとても驚きました。

印象に残っているのは、森でウリンボがストレスを感じた時に

隠れられるように伐採した木をあえて残していたこと。

生きものも人も隠れる場所が必要というお話しで、

社会と共存する中で大切なことを気づかされた気がします。Honda 社会貢献推進室 藤山幸子

-

Hondaは今年4月、環境省が主導する30by30アライアンスに

参画しました。Hondaとしてもモビリティリゾートもてぎの

認定を目指そうと、今回の勉強会に参加しました。

失われた生態系を再生するにはただ自然を放っておくだけではダメでハッチョウトンボの移植のような地道な作業が

必要なんだと認識しつつ、ここには長年に渡って積み上げられた生物の多様性を確保するためのノウハウが沢山あり、

今後の社会に大いに貢献する可能性を感じました!環境企画部 今泉秀俊